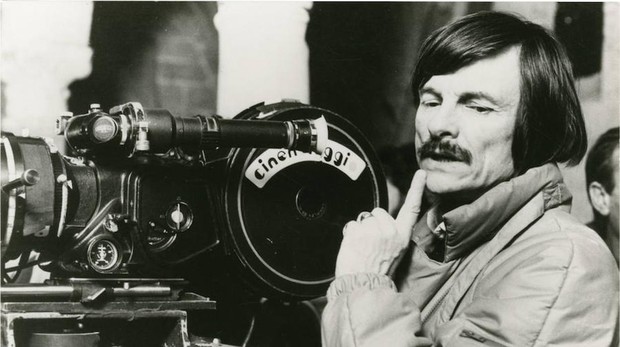

El cineasta ruso Andrei Tarkovsky (1932-1986) escribió un libro donde reflexionaba sobre el cine y su trabajo como cineasta. El libro se titula Esculpir en el tiempo (Rialp. Colección Libros de cine). Nada más comenzar a leerlo nos plantea una consideración que bien puede servirnos para comenzar esta sección sobre cine y que afecta no solo a su obra sino, en general, al desarrollo histórico del propio arte cinematográfico, a su lenguaje y su propósito.

Tarkovski se pregunta “¿para qué se va al cine?, ¿qué función cumple?”, y desde allí se cuestiona hasta la raíz de su propia labor como cineasta, como artista. No en vano era hijo de uno de los más importantes poetas rusos de la época, Arseni Tarkovski, cuyos poemas recorren su obra, sean citados explícitamente y declamados, o empapando calladamente la sensibilidad que nos transmite su filmografía.

Hagamos un pequeño paréntesis. Intentemos cartografiar, a grandes rasgos, el territorio donde se mueven las reflexiones del cineasta ruso para, posteriormente, profundizar en ellas, sea a través de sus propios escritos (en castellano están publicados tanto su epistolario como sus propios guiones) o tomando de guía algún fragmento de su obra fílmica.

En sus inicios, el cine carecía de un lenguaje propio; las primeras producciones eran adaptaciones de los clásicos de la literatura, y la puesta en escena era un calco del teatro de la época. No es casual que el cinematógrafo, en sus orígenes, tuviera el carácter de espectáculo (los hermanos Lumiére recorrían las ferias de la época con él); era una clase de entretenimiento, aparentemente inocente. Poco a poco, con las mejoras y descubrimientos técnicos, y la labor de no pocos cineastas, fue desarrollando paulatinamente sus propios recursos hasta fijar en torno a la década de 1910 lo que se conoce como el modo de representación institucional, canon del cine clásico, desarrollado en la incipiente industria norteamericana. Pero, en ese momento, esta no era la única ni la principal. En Europa, con Alemania a la cabeza, se desarrolla una industria en paralelo a la americana, en la cual, si bien hay producciones destinadas al “entretenimiento” más ligero (generalmente de corte histórico), se explora la naturaleza misma del cinematógrafo como arte. Murnau y el Expresionismo, Fritz Lang, Dreyer y su maestro Víctor David Sjöström, que filmaría a velocidades más lentas de fotogramas, también Max Ophuls, Eisenstein.., por citar a algunos de los más relevantes, eran exploradores en territorio desconocido y, a medida que avanzaban, sentaron otras formas y otros modos paralelos, abrieron puertas, ventanas por las que aún hoy nos asomamos. Sin embargo, ironías de la vida, la mayoría de ellos acabó, huyendo de la guerra, en el propio Hollywood, donde hubieron de adecuarse a las exigencias de los incipientes “Grandes Estudios” y en donde pudieron trasnmitir sus conocimientos y avances. Como anécdota, Leni Riefenstal inventaría el travelling, precisamente en el Triunfo de la voluntad donde registra y documenta el ya célebre congreso Nacionalsocialista de Nuremberg, que marcaría un punto de inflexión o de no retorno en la historia del siglo XX. Cine e ideología siempre han ido de la mano, no solo en el pasado sino también en este “mundo líquido” en el que estamos, citando a Baunman.

No queremos plantear la cuestión en términos maniqueos, esto es: por un lado la Industria productiva de éxitos rentables y por otro los artistas a la búsqueda de su propia experimentación poética. Recuérdese algo obvio: hacer una película requiere mucha gente y mucho dinero, y, por tanto, financiación. Si la Industria, en la figura del productor que, por poner un ejemplo, en la famosa Lo que el viento se llevó, fue quien, tras cambiar varias veces de director (que no fue en este caso sino un técnico especializado), realizó el montaje final según su propio criterio, quiere rentabilizar su inversión y para ello ofrece un producto estándar que acaba por conformar la propia experiencia del visionado de una película (palomitas inclusive). Los “artistas/directores”, por el suyo, a duras penas, moviéndose en los márgenes de esta industria, realizan sus obras de experimentación conceptual, poética, narrativa, etc.., y que raras veces pueden entrar en el circuito de distribución mayoritario que es controlado precisamente por la Industria de la que quieren estar al margen. Las cosas no son así exactamente. Dentro de la Industria se han hecho obras maestras y capitales del cine (aunque generalmente han bebido de los márgenes de ella).

La pregunta que se llevan haciendo los productores, y, en general, todos los media (pensemos en la televisión), es si la gente sabe lo que quiere ver/consumir o si por el contrario, en su gran mayoría, no lo sabe en absoluto y acepta, embelesado, lo que, en cada caso se la ofrece.

Ateniendo al primer caso, hay que decir que la Industria ha conformado desde la infancia los códigos y parámetros que el espectador asume como gustos y que hacer variaciones sobre los mismos es una apuesta segura. En el segundo las perspectivas son más inquietantes, que cada uno saque sus conclusiones.

Este es el punto central con el que abre Tarkovski su libro sobre el cine. La Industria ha conformado una experiencia concreta del cine, y, aunque dentro de ella hay excepciones notables, grandes maestros que, o bien han consumado el esquema del cine clásico (John Houston) o lo han convertido en otra cosa (Coppola en la trilogía de El Padrino), lo cierto es que el cine, en Occidente (en Japón se jugó a otra cosa, Mizoguchi, Ozú, Kurosowa, por ejemplo), es un espectáculo, un entretenimiento, una forma de evasión. No una forma de mirar la esencia del ser humano, sus alegrías, su condición, su modo de habitar el tiempo y de habitarse a si mismo.

Sin embargo, tanto dentro de la Industria como fuera de ella, siempre ha habido cineastas que han luchado y han conseguido hacer “otra” cosa con el cine. Cuando Tarkovski se pregunta “¿a qué se va a una sala de cine?”, él mismo recuerda, cuando estrenó El Espejo, que es su película autobiográfica, recibir cartas de espectadores, dándole las gracias por hacerles sentir de nuevo su infancia, no por los personajes, o por lo que sucedía en la película, sino porque podían tocarla en la pantalla. Se ha acusado a Tarkovski de ser un cineasta para intelectuales; sin duda cada uno puede entrar en sus películas según sus recursos o defensas, pero lo que es patente es que simplemente el tiempo (pues de eso está hecha una película) no es el de una producción de un gran estudio. Quizás porque el de este solo se da en la pantalla y en una película “estándar”. En una película de Bergman (pienso en Gritos y Susurros) o del español Víctor Erice (El Sur) el tiempo se vuelve, como diría el proverbio copto, “el aire que respiramos”.

¿A qué se va al cine? ¿A evadirse? ¿A reirse? ¿A contemplar las vidas que desearíamos tener haciendo de ese ejercicio un acto de autocomplacencia? ¿A ver a los buenos y a los malos? También esto peca de cierto maniqueísmo aunque, caricaturizándolo, deje patente un problema bastante importante, decisivo. No se trata aquí ni en ningún otro sitio de decir qué debería ser el cine, pero sí de señalar tensiones que lo recorren: la Industria ha conformado una experiencia del cine determinada, uno no va a ver una película como va al Museo del Prado, a una representación de Hamlet, príncipe de Dinamarca, o abre las poesías completas de Emily Dickinson. Pero a pesar de la Industria (por ponerle un nombre), y a veces gracias a ella, el cine consigue ser ese “arte total” que perseguía Wagner, acompañado, en su momento, y a su modo, por Nietzsche.

Tarkovski señala que la característica principal del cine es la posibilidad de capturar el tiempo, de expresarlo. Pensemos en el viaje alucinatorio a la ciudad de Amanecer de Mornau, película realizada en Estados Unidos, su ritmo frenético conseguido a través de un innovativo montaje, del que Wells tomaría los fundamentos de su propia manera de contar, de narrar a lo largo de su obra. La obra de Tarkovski “esculpe en el tiempo” y “esculpe con tiempo”. Su última película, Sacrificio, realizada cuando ya era un enfermo terminal, se abre con un aria de la Pasión según San Mateo de Bach y un plano de la Virgen de la Roca de Leonardo. No son referencias anecdóticas. El “tempo” de la música y su expresividad marcan el “tempo” de la película la cual fue su testamento fílmico y que se cierra con la escena de un niño regando el árbol que plantó con su padre al principio de la película. Las numerosas referencias culturales, explícitas o tácitas, en toda la producción del cineasta ruso (ya desde sus primeros cortometrajes, El violín y la apisonadora, por ejemplo), no son ni un adorno ni una clave críptica sobre el sentido último de cada película. Más bien son ventanas que nos permiten asomarnos a paisajes encerrados en ella, es decir, en nosotros. Claves de bóveda de la arquitectura interna de la experiencia que es el cine, que no es un entretenimiento de evasión, o un modo de “instruir deleitando”, sino que representa para Tarkovski (como para su amigo Paradjanov) una forma de ingresar en nosotros mismos.

![]()